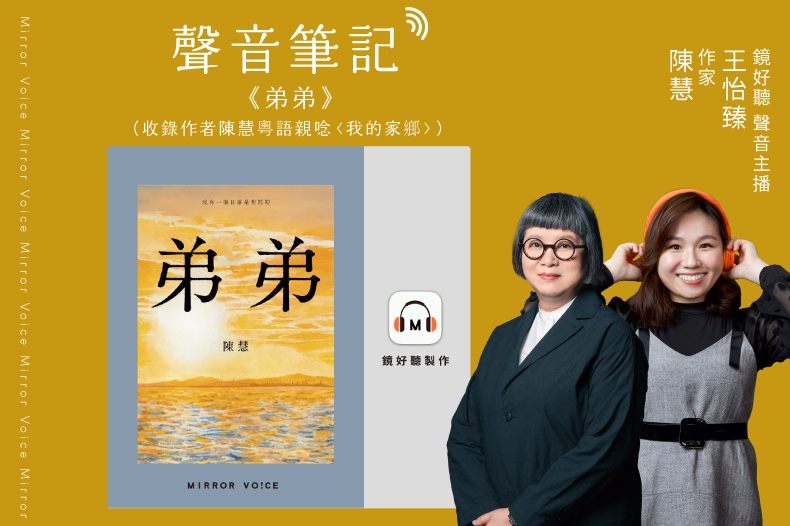

▰ 聲音筆記:《弟弟》

{每一天,這個城市就會失去一點點無可取代的事物}

以家庭故事側寫整個社會大時代,機巧明快的句子,一個輕巧的轉折就帶出人際情感的幽微複雜。陳慧不只寫姊弟之愛,更是對香港這個城市的深厚感情。有聲書由鏡好聽主播王怡臻傾心演繹,冷靜自持中裹著熱切的意念。

🎧現在就收聽:《弟弟》

-

▋ 編輯室推薦:福林橋林小姐

銅鑼灣、旺角街頭、觀塘區花市、西環海邊、消失的天星碼頭鐘樓與啟德機場……

翻開陳慧的小說《弟弟》,香港依山傍海、彎彎折折的街道,步調快速、作風明快的港人性格,還有百年來老中青三代的生活紋理(諸如家庭倫常、飲食節慶、人間感情、社會事件、流行視聽書籍等)都躍然在眼前。我讀著讀著腦中突然冒出「清明上河圖」中一個個微小又生動的古人,然而,陳慧的文字不僅帶出二維的人物與場景,還加上了三維的層次──情感,思考,理想,價值──這是時代川流下的人心剖面,是對於香港這座城市入裡的記憶。

《弟弟》的故事視角從身為姊姊的譚可意出發,透過她來描述譚家父母和姊弟這四人小家庭在 1997 年以後的生活歷程。譚家從原本波瀾不興、好似情境喜劇一般的歡樂之家,漸漸地出現了情感、理念上的歧異、分合,這應該是天底下每個家庭多少都會發生的事情,但 97 回歸後,香港的政商環境、法治架構等大環境轉變,還有轉變所引發的社會抗爭,卻是屬於香港真真實實的傷痛。陳慧筆下譚可意的弟弟譚可樂,是挺身參與運動的青年之一,這個在譚可意眼中從小體貼、有禮貌、品學兼優的弟弟,成了某些人眼中不懂事、無法被理解的年輕人,但,你看到的事,跟我看到的事,在經過我們大腦的分析之後,所呈現的畫面是相同的嗎?就像故事裡,譚家的父親在多次看過電影《無間道》後,領略到的是「好人都死光了」,我對於這段描述印象特別深刻,也捫心自問,難道這部電影要說的事就僅只這樣嗎?

《弟弟》小說有40個篇章,每篇都兩千字上下,並各自分有三個小段落,它並非大部頭的書,卻能俐落、具象地讓讀者明白譚家每個人在這二三十年間的轉變,這也難怪,因為作者本人是橫跨影視、廣播和文字創作的高手,敘事無須冗贅,不用特別花腔,在某些地方畫龍點睛,就能打中我們心中最柔軟的角落。

收聽有聲書的讀者,也能在最後一集聽到陳慧用粵語朗讀<我的家鄉>。倘若手邊有紙本書,建議可以對照聆聽。錄音當時,陳慧問我,朗讀是希望照著文本,還是口語一點?我直覺回答,口語一點。她當場做了些微調。正式錄音之後,我一邊讀稿一邊聽,也許因為她那暖和的聲音,竟不知不覺濕了眼眶。

擔任《弟弟》的朗讀者,是第一次錄製小說的鏡好聽聲音主播王怡臻。她在旁白和對話所作的聲音切換,還有自然無痕地說出我們刻意保留的粵語用字遣詞,都讓我覺得喜歡。此外,她也很能掌握字裡行間的幽微情緒,有時稍微加快或是放個頓點來說出一句話,便做出讓人耳朵一亮的氣味。

這本小說的扉頁引言「他出發找最愛,今日也未回來」是出自香港歌手謝安琪的《家明》這首歌。我心想,陳慧是把這些出發找最愛的年輕港人,都視為她所珍惜的弟弟妹妹了,雖然說那事、那人、那景、那城,會變、會更迭,但她已經透過書寫留住了一些珍貴的吉光片羽,況且,時代的轉輪還在繼續動著,只要心中還擁抱著信念,或許有一天她/他會找到最愛。