info

資訊

耽讀《巴黎》,經過漫長的迷宮暗巷、鬼打牆之後,結尾變得極其沉重,濕氣瀰漫⋯⋯以致我讀到313頁「這裡是霧之小徑,落葉滿地」的時候,我也像主角莫爾凡一樣陷入記憶的恍兮惚兮之中。霧之小徑,應是Allée des Brouillards無疑,蒙馬特公墓與聖心大教堂之間,我也在某年冬天走過此處,向一名女子指點此地附近曾經是詩人奈瓦爾居住的地方……

然而我真的走過嗎?就像莫爾凡真的愛過克拉拉嗎?克拉拉真的背叛了諾維爾嗎?巴黎真的是一個看得見的城市嗎?無論如何,這是我第一次讀小說時會去Google地圖尋找小說裡出現過的地名,就像譯者陳太乙說她做過的那樣。我睜大了眼睛在Google的實景裡辨認若有若無的細節,這樣的舉動,就算是我最沉迷莫迪亞諾那些迷失在巴黎的小說的時候也沒有過。

比迷失更可怕的是消失,莫迪亞諾的人物消失在一戰二戰乃至冷戰那些隱晦歷史的小縫隙中,他們不是英雄或者惡棍,只是青春的碎片。艾力克‧菲耶的《巴黎》裡的人面臨的消失是極權社會裡赤裸裸的「被消失」,強力機構把你從現實和文字記錄上抹去,出於對你所嚮往的自由的「害怕」。而在這兩者之上,讓讀者如我顫抖的,是記憶的消失、愛的消失──和《巴黎》第二部分題目「美將拯救世界」構成反諷的是,美摧毀了莫爾凡與諾維爾以愛重建的那個精神巴黎。

自由不可能被進駐、被分割

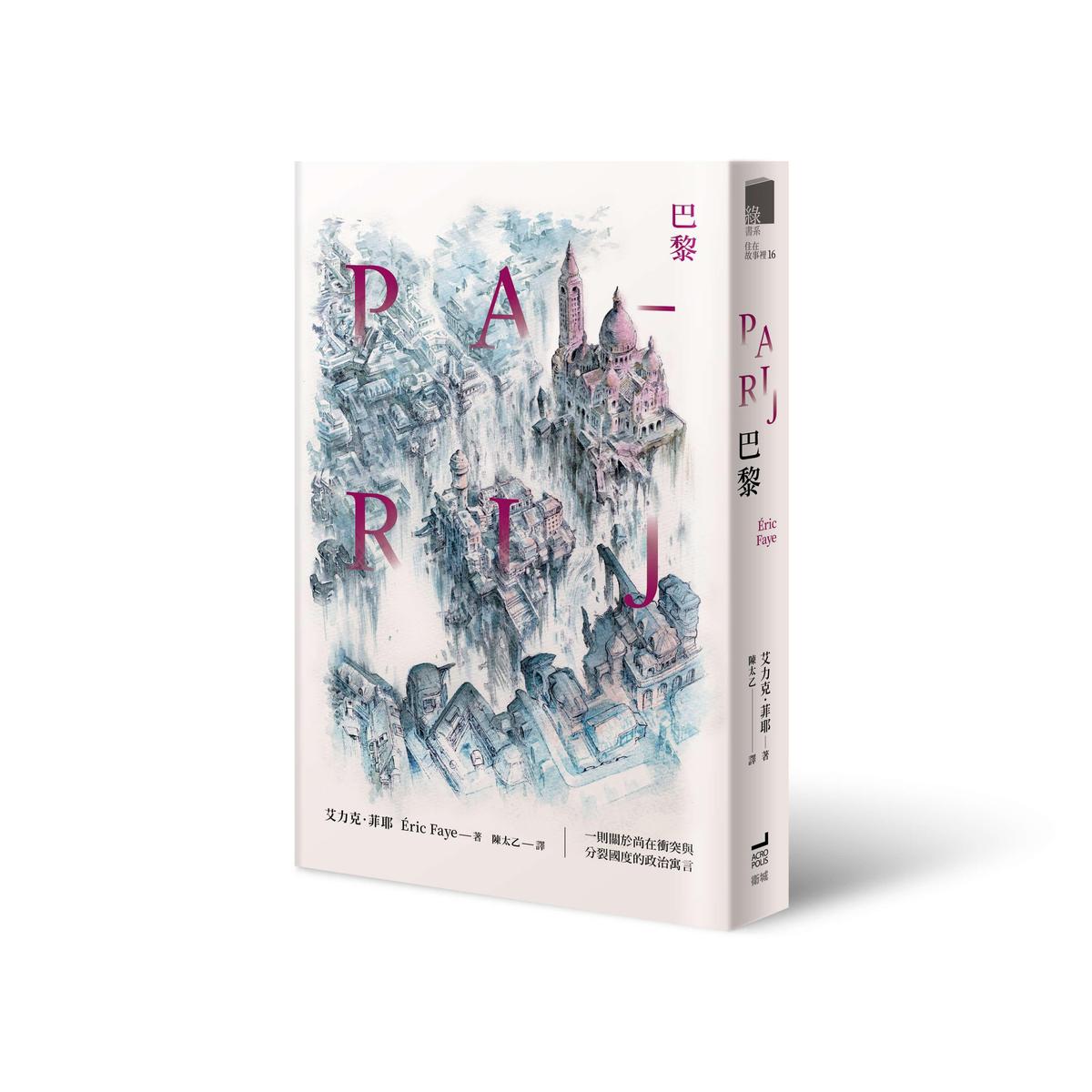

也許書名的「巴黎」應該翻譯成「巴歷蘇」,按俄語發音,因為這部「架空小說」裡面,巴黎像冷戰時代的柏林一樣被圍牆一分為二,故事的三名主角生活的地方被命名為:Parij──俄語巴黎Париж的音譯。

這三人面臨極權壓力下不同的「被消失」方式,然後以各自的覺悟做出了選擇。安全部門的郵件檢查官諾維爾,在檢閱和偽造作家莫爾凡與其舊情人克拉拉的書信過程中,漸漸代入了作家的身份,無懼肉身「被消失」的可能冒死拯救作家的文稿;相較之下,作家莫爾凡以堅持重構消失的文稿以進行的對抗,以及克拉拉基於生存本能做的選擇,都不如前者令人動容。而小說的恢宏之處,是在這種種消失上面加上了最匪夷所思的一種消失:東巴黎的獨裁者意圖拆遷這個巴黎以威脅西部與他「統一」。

遷移巴黎的妄想,是一個蒸汽龐克風格末世科幻一般的背景,愛情需要這種緊迫和瘋狂作為背景,也是所謂傾城之戀。獨裁者沒料到他的這種狂妄,加快了前述三人決斷的勇氣,小說的漩渦從獨裁者發表演說那一刻開始急速、危險但美妙地旋轉起來了。

菲耶在作者序裡寫道:「小說進駐人稱『光明之城』的城市,將城市一分為二;而那裡自古而來習慣自由,與所有極權主義唱反調。」實際上,自由不可能被進駐、被分割,比「分割」更讓人害怕的是「統一」,後者以愛的名義蠢蠢欲動,譯者陳太乙指出,這個「統一」也可以翻譯成「合體」,我看來,這樣基於威脅和暴力的「合體」要求,不就是「強姦」嗎?小說裡的莫爾凡、諾維爾乃至東西巴黎的人民,都意識到這一點。

這裡容我插一句談談我想寫的一個架空小說:假如是共產黨逃到了台灣,那會怎樣?蔣介石在大陸會不會武力攻台?共產黨會不會製造更慘烈的赤色恐怖和鎮壓本土菁英?敢罵蔣介石的人敢不敢罵毛澤東?……當然,歷史絕對不存在假如,這樣一部小說也不可能在當下的政治格局裡誕生,就像莫爾凡如果失落了對克拉拉的愛、失落了另一個巴黎的話,他也無法重建他那失而復得的巨著一樣。

巴黎本身就是一座熱愛自由的城市

後者充滿了弔詭,《巴黎》的小說裡面套著兩個小說,一個是那本傳說中將讓獨裁者嚇得發抖的神祕巨著,一個是寓言一樣的莫爾凡的新著,關於上帝誤入凡間的荒誕故事。後者的隱喻也耐人尋味,完全可以理解為一個在極權社會依靠某種終極價值想像而創作的作家在「自由」社會裡的手足無措。

但在此之上還有一部真正的作品,那就是極權走狗、審查者諾維爾通過偽造書信繼而撰寫了自己的命運這樣一部小說,「事到如今,僅隨意在莫爾凡的信中插入一個字或一則簡短的思量已經不能滿足他,他想寫出莫爾凡的作品。最初從幾個句子開始。然後,有一天,他很確定,終能架構出真正的段落……」這已經很波赫士了,人的命運如此變幻著,最終諾維爾雖然沒有成為小說家,卻讓自己的靈魂得到了拯救。

而這僅僅是這本小說所涉及的文學創作反思的其中一環而已。菲耶還涉及當代作家都要面臨的一重難題:面對極權,文學可以怎樣做?杜斯妥也夫斯基說的「美必將拯救世界」放在冷戰格局裡顯然有點抽象了,莫爾凡從中提煉出「藝術的靜默之力」:「我深信,以暴力完成的革命最不堪一擊。但若蝴蝶不再拍動翅膀,舞者停止旋轉,作家不再想像,音樂家也停止作曲,世界的改變將能長久持續,因為它無法忍受這樣的靜默⋯⋯無用之事對人類而言不可或缺,藝術家們的靜默能豎立另一座高牆,遠比各種烏托邦所建築的圍牆強大得多。」

這是一個詩歌式的弔詭邏輯,讓我想起五年前,香港作家董啟章面對香港之困提出的靜默論:「當改變的路徑被全面封閉,行動是必要的。排除行動的世界是一個死氣沉沉的、沒有可能重新開始的世界。但與之相對的沉默,也不能在世上消除。這是在特定的語境底下的,必要的沉默。介於行動和沉默之間的文學,首先(在政治權利之前)要抵抗的是語言疆域的消失,縱使這片疆域已經因為兩端力量的擠壓而塌縮為薄弱得幾乎看不見的一條細線。」(〈必要的靜默〉)我當時也為文〈必要的靜默,不應該的失聲〉對之作出補充。至於莫爾凡的構想,在小說中的確成為了一種隱性力量,但是前提是巴黎本身就是一座熱愛自由的城市,人民對藝術的「罷工」有敏銳的感知,這一點,是莫斯科、北京和香港無法想像的,現在看回來,董啟章和我都書生意氣了。

在巨大的傾覆之中,誰又可以譴責與被譴責呢?

《巴黎》本身優美的語言就演示著語言疆域的自由延展,而它的人物結構,著名作家、安全局人員讀者、作家情婦這三角關係,我懷疑甚至啟迪了帕布‧羅拉雷恩的電影《流亡詩人聶魯達》(又譯:《追捕聶魯達》)──關於後者,我曾經寫道「妓女之子、黑警奧斯卡的命運與聶魯達的命運構成了一個神秘的迴圈,安第斯山的藍雪迷濛中,不只是聶魯達的詩句改變了奧斯卡,而奧斯卡對聶魯達名字『巴勃羅』的大聲呼喚,也是在叫喚詩人的初心歸位」(〈一個詩人在流亡,而不是一種主義〉)。這裡面存在了最高層次的文學拯救,同樣也出現在《巴黎》最後華彩樂章一般的逆轉結尾之中。

對於寫作者莫爾凡,他完全不認識的一個安全局人員為他的文字而犧牲,和他愛的人對他的背叛,這都是文學的力量使然嗎?最後讓我愴然的是,當諾維爾成為那個「消失的人」時,同時他惦念的好友(先於他「被消失」)與情人(也許,只以一個名字出現)也隨之不存在了,大時代的粗線條敘述中,他這一條副線難道就注定成為莫爾凡與克拉拉之戀的影子嗎?同時,在巨大的傾覆之中,誰又可以譴責與被譴責呢?菲耶安排這一尾聲,其苦澀超出了我們對歷史的想像,因為這是永恆的,人與人的隔絕。

那就是他所說的,就算巴黎圍牆倒塌了,但「一堵幾乎沒有破損的牆持續蜿蜒在兩人之間」,這也是半世紀前沙特所寫的「牆」,巴黎從未被牆分隔,被分隔的只是選擇了不同命運的我們──那年冬天,走出巴黎霧之小徑的我,現在依然徘徊在霧中。

本文作者─廖偉棠

詩人、作家、攝影家。曾獲香港文學雙年獎,臺灣時報文學獎,聯合報文學獎等,香港藝術發展獎2012年度最佳藝術家(文學)。曾出版詩集《八尺雪意》、《半簿鬼語》、《春盞》、《櫻桃與金剛》等十餘種,小說集《十八條小巷的戰爭遊戲》,散文集《衣錦夜行》和《有情枝》, 攝影集《孤獨的中國》、《巴黎無題劇照》、《尋找倉央嘉措》,評論集《異托邦指南》等。

按讚加入《鏡文化》臉書粉絲專頁,關注最新貼文動態!