info

資訊

人,是歷史與當下的人,藝術如何幫助我們把這些包圍我們的渾沌看得更清楚?

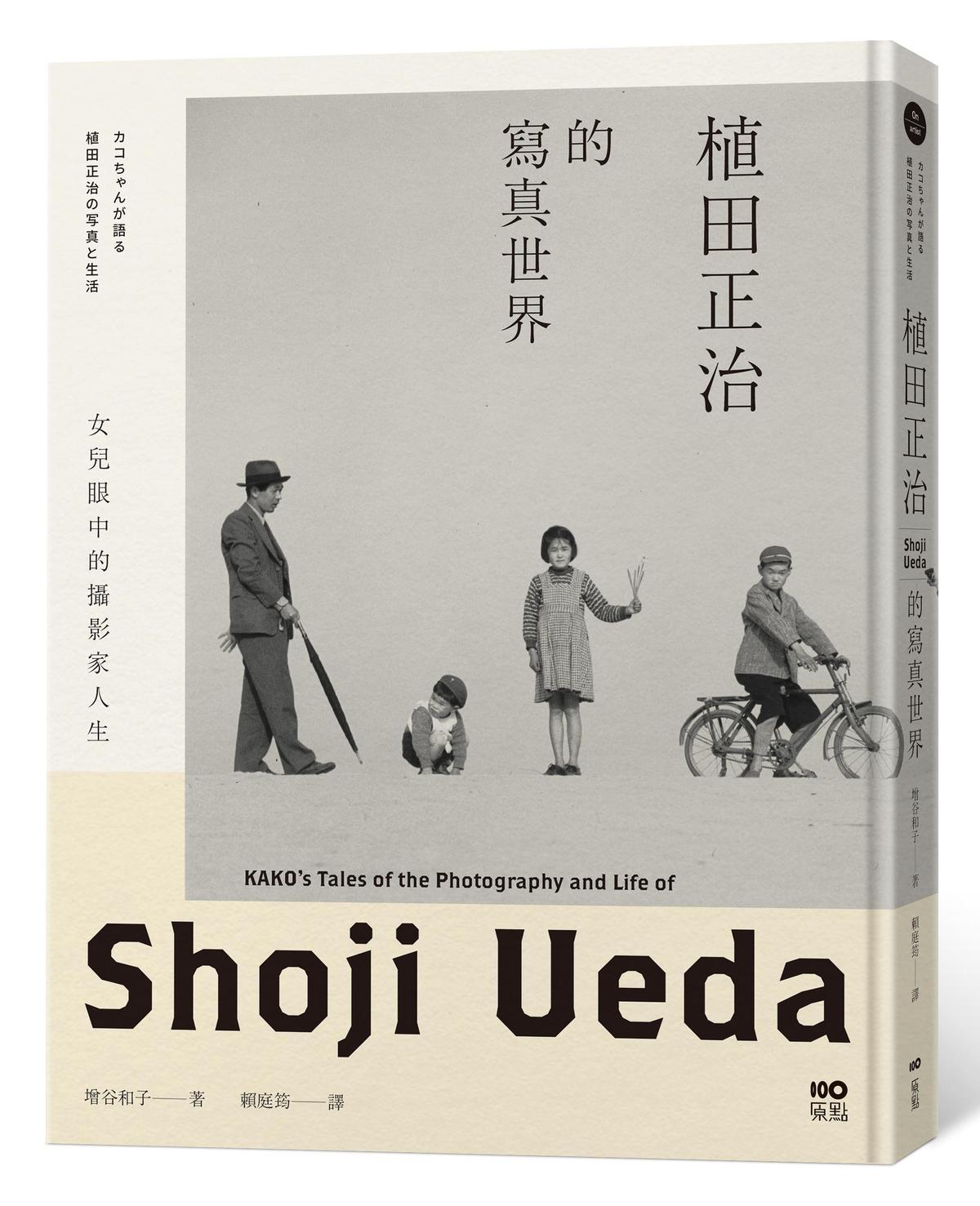

大家好,我是廖偉棠。歡迎收聽廖偉棠書評「冷眼熱心,前衛有言」。今天我要跟大家分享的是增谷和子的書《植田正治的寫真世界:女兒眼中的攝影家人生》。我們來談一談「家與沙丘:兩個植田正治的舞台」。

至今不能忘記,第一次站在巴黎的奧賽博物館裡莫奈繪畫的母子像前面,我莫名淚下的一刻。莫奈的妻子卡米爾打著陽傘,逆光從草坡上俯看畫家,這個瞬間連同背後的流雲都變成了永恆,而卡米爾並不清晰的臉龐,也飄過幾縷薄紗一樣的筆觸,我想,這就是時光本身,藝術所對抗而最後與之和解的時光。我曾經覺得,這幅畫代表了人類全部的幸福。

日本的前衛攝影大師植田正治拍攝家人時,也常會有這種莫奈視角,這一方面跟他喜歡讓家人站在沙丘上拍攝有關、也跟他使用腰平取景的祿來相機拍攝有關,但即使不用祿來相機,他也保持了這種謙恭、景仰的視角去面對他所拍攝的——平凡的妻子和孩子們,甚至可以說,正是因為對平凡的人和物保持的俯首態度,植田正治的虔誠把這個小世界點石成金。

家,對於一個前衛藝術家的意義究竟為何?我們所想像的前衛藝術家都是家的逆子、叛逃者,憤世嫉俗的「孤家寡人」,然而真正的大師必須去處理「家」這個人類的永恆主題,植田正治的處理方法可以說是最微妙的一種。他讓家人充當自己超現實主義場景中的構成元素,然而又允許她們出離超現實主義的擺布流露自身秉有的神祕魅力,歸根到底還是因為愛與尊重。超現實主義是要阻止家人沉陷於日常,愛與尊重又使日常從本身展現靈光。

前衛藝術就是一個離心器

讀植田正治的女兒增谷和子的著作《植田正治的寫真世界》讓我更明白上述思考,這本書的日文直譯是:「KAKO醬講述的植田正治的寫真與生活」,因為增谷和子出現在植田大量作品當中時,她的「藝名」是KAKO而不是Kazuko,這個微妙分別就像上述超現實主義的出離一樣,書裡有兩個和子、兩個植田正治、甚至兩個日本。

前衛藝術就是一個離心器,而植田的高超之處就是能把離心器操縱成合心器。和子的記錄中,這個父親既可愛體貼,又執拗於藝術追求,總的來說不太像我們想像的昭和日本老爸。這正中了我之前論植田正治的:「這些無始無終的沙丘、沙丘上好像互不相關的人物,仿佛在進行儀式又像表演一部荒誕派戲劇。這不是超現實主義大師馬格利特的油畫,也不是貝克特或者安東尼奧尼的劇照,而是日本攝影家植田正治的攝影,這些畫面,很不日本。」

「植田正治以舞台形式召喚舊日時光,或者壓根是生活深處的又一重生活——一種未必存在於生活表面,但始終存在於生活深處並且持續上演永不終結的一個內在世界。」我進一步闡釋道。現在看來《植田正治的寫真世界》完全也可以改名為《植田正治的另一重生活》,從藝術創造心理學來看,塑造、保護、滋長自己的另一重生活,是藝術家必要的一途。

植田不是一個愛國主義者,可能是出自藝術本能

至於植田正治達到這一途的天賦,正如和子點出的兩個關鍵詞:遊戲與實驗。前者在一本正經的現代主義藝術裡相當稀缺,要達達主義和杜尚出現大家才可愛起來。在攝影世界裡,我一直覺得植田正治像一個平民版本的拉爾蒂格,在嬉戲中觸碰到藝術真意。雅克.亨利.拉爾蒂格(Jacques Henri Lartigue)是法國最後的貴族攝影師,他的照片魅力正在於其「業餘」的技術、「漫不經心」的態度、關注古怪行為中顯示的人性……還有一個時代漫漫如流水的點滴閃爍——這些,也是植田正治所擁有的魅力。

「我到處宣揚,自己只是一介業餘攝影愛好者。既然我自己都這麼認為,當然絕對不是謊言,雖然有時候會擔心別人以為我在惺惺作態,但我總是告訴自己,我以此為傲,要抬頭挺胸地說,我是業餘攝影愛好者。」這句話是植田正治說的,也可以是拉爾蒂格說的,業餘成為大師,在日益功利性的今天藝術圈是幾乎不可能的,然而舊世界裡可以。

拉爾蒂格生活於一戰前的法國,和普魯斯特一樣是一個公子哥兒。而植田正治生活於昭和時代的日本、二戰前後,按理說他不能像前者那麼優哉悠哉,然而他和他的一家就像是枝裕和電影《小偷家族》裡的一家,從時代的夾縫中偷取一段不可能存在的神祕時光,在日本一隅的沙丘上凝固了許多「逢魔時刻」的時空異托邦。正如和子在「戰爭結束那一天」所寫,植田不是一個愛國主義者,可能是出自藝術本能:他反感寫實主義也反感宣傳式藝術,他得以超越家國——實際上他只在乎能不能攝影下去。

不過,時代還是繞不過的,它自然會對藝術家如影隨形般跟隨著。日本投降,美軍進駐,就連植田正治生活那個小鎮境港也難以避免他們的影蹤。「泡泡糖氣球」那文章與植田正治創作的雙聯作「手槍與泡泡糖」也因此無可避免帶有政治隱喻,頭戴新聞紙折疊的美軍水手帽,手拿玩具手槍與美國泡泡糖的和子姐弟,讓我想起尚盧.高達的《狂人皮埃羅》(Pierrot le fou)裡戲中戲的一幕,對美國的複雜態度自在其中。

始終還是家和家所在的鄉鎮,給予植田正治真正的滋養。其實相對他先聲奪人的代表作沙丘系列,我更喜歡他的中年內斂作品《童曆》,曾評論為「溫情和詭異的結合,如日本童話。表面是關於鳥取地區的歲時風土人情,實際上把原來戲劇的舞台移到了日常生活中,更為神祕,可能對日後的怪導寺山修司的詭異田園電影也有影響。大多數是遠景,人的自由和非自由同樣忍隱於無情山水其中。」

沒錯,我們可以在《童曆》及沙丘的部分作品裡發現到植田的根基:民間傳說與祭典的包圍中一瞬間的「逸出」:人在強大得無所不在的傳統當中反而可以成為傳統的例外。這是一個樸素版本的《死者田園祭》(寺山修司名作),人物的黑暗幾近乎無、但閃爍存在著,更耐人尋味。

以一己之力顛覆時代的喧囂

這種民間神秘美學的餘緒,今天意想不到地在日本攝影中發酵著,這兩年深受矚目的志賀理江子《螺旋海岸》也是其繼承者。日常神祕、死亡隱喻等現在漸漸成日本新攝影的主流了,大有取代荒木經惟流的私攝影之勢。毋寧說,這是關於他人的私攝影,以虛構達到的深度紀實——植田正治估計並沒有這樣刻意去做,但他的作品提示了日後前衛攝影的冷的可能性。

關於「植田調」即植田正治的影像美學,日本策展人佐藤正子也說過 :「假如像土門拳那樣的日本現實主義攝影的關鍵詞是『熱』和『有力度』,那麼『植田調』的關鍵詞應該就是『冷』和『距離感』。」日本評論家飯澤耕太郎甚至認為植田正治的大部分作品,都可以看作「靜物攝影」。

冷、靜、距離,是增谷和子筆下那個怪爸爸暗地保有的力量,使他生於亂世且偏離文化中心東京的時候,以一己之力顛覆時代的喧囂。但他無一刻放棄按動快門,即使是腦中風躺臥病房時,依然在和子的協助下拍攝了〈病床視角〉這樣的實驗作品,其實對他來說,病房和沙丘,都是時代的側影,別有一番存在的驚心動魄波瀾。人生最後五年,他事了拂衣去,在愛女陪伴下,靜靜地回歸日本民間的神祕懷抱中了。

下一回廖偉棠書評「冷眼熱心,前衛有言」節目,歡迎收聽。

最多獨家更新內容,請下載《鏡好聽》APP:https://mirrormediafb.pros.is/LY67K