info

資訊

這是一個從開始就註定了結局的謀殺故事,但其中兇手與被害人的角色卻如此曖昧難明,沒有目擊者,只有破碎且立場各異的證詞。看似偶發的攻擊事件背後所勾勒出的,卻是一個跨越物種、歷史、文化與國度,驚人糾結的命運交錯。

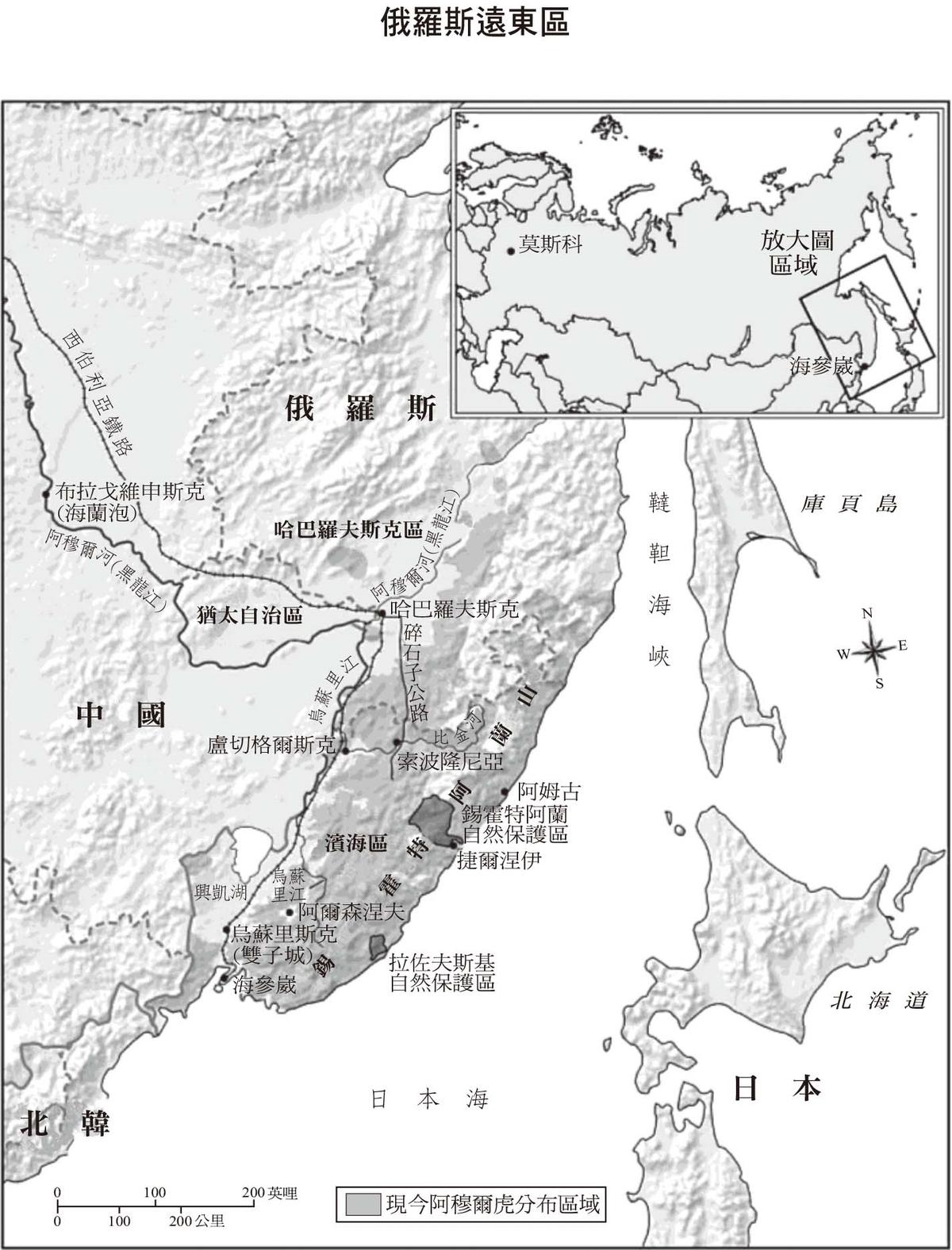

1997年12月5日,老虎調查隊隊長尤里.特拉許在家中接到一通緊急電話:有人在俄羅斯遠東區索波隆尼亞這個小型伐木社區遭到老虎攻擊。群聚的烏鴉、交疊的動物足跡、雪地上的血痕‧‧‧‧‧‧都預示著他即將看到的可怖景象,死者是馬可夫,一個貧困的盜獵者。但這一切揭露的訊息遠遠不止於此。動物攻擊事件如果發生在城市,或許會引來恐慌,但這裡是針葉林,讓特拉許意外的,不在於攻擊的發生,而是他眼前所見的是另一個故事。「每一件物證,都為他理解的光譜添上一塊新的色彩‧‧‧‧‧‧該虎獵捕的目標不是動物,甚至也不是人類;牠獵捕的對象就是馬可夫。」

身為距離原始自然相當遙遠的城市人,我們對老虎的貧弱想像或許難以理解這個事件的詭異之處,畢竟在一般人心中,老虎就是一種具有強大攻擊力的猛獸,被老虎吃掉完全符合我們對此一物種的刻板印象和偏見。但在泰加馬圖什卡(意:針葉林母親)的世界裡,這不是森林的秩序,有某個環節在這個人虎衝突的故事中崩壞了,要找出那片失落的拼圖,必須先回到那個幾乎被世界拋棄的,被白雪覆蓋的大地。

「老虎不是尋常的動物,牠非常有力、非常聰明,但也非常會記恨。」但記恨的前提是,你必然破壞了某些針葉林法則。阿穆爾虎的地域性和長期復仇的能力,只能用牠們擁有智慧來形容,生活在針葉林的人從不懷疑。

「如果俄羅斯是我們所想像的樣子,那裡就不會有老虎。」作者約翰.維揚(John Vaillant)這麼說。這句話其實也可以反過來說,如果老虎是我們所想像的樣子,牠們就不會在俄羅斯。因為我們對於老虎和俄羅斯的認識是如此有限,以至於生活在宛如諾亞方舟著陸於此,位居西伯利亞針葉林、蒙古大草原、韓國及滿州亞熱帶與遠北的北方森林四種生物區交會的普列莫亞,現存唯一能適應極地氣候的阿穆爾虎,幾乎像是神話裡才會出現的生物。

而關於此種「統治著高山、白雪和月光,巨大而華麗,獨居在冷酷憂鬱的孤寂裡」的生物,眾人對牠的描述也如此複雜而莫衷一是,在在挑戰了現代人的「理性思維」:

「老虎是一種狡猾而仁慈的動物,你知道牠在附近,但是你看不見牠。牠躲得非常好,讓你以為牠像神仙一樣會隱形。」當地原住民村落的那乃族長老伊凡.凱頓這麼說。老虎生物學家皮古諾夫形容他所目擊的老虎「身形巨大,但是一點也沒有攻擊性。眼裡一直閃耀著火光」,他說「如果我不傷害老虎,牠就不會攻擊我。」曾經偷偷拿走老虎的獵物,後來長達一年的時間都被老虎毀掉陷阱、嚇走獵物而無法打獵的獵人伯伊科則說:「老虎不是尋常的動物,牠非常有力、非常聰明,但也非常會記恨。」但記恨的前提是,你必然破壞了某些針葉林法則。阿穆爾虎的地域性和長期復仇的能力,只能用牠們擁有智慧來形容,生活在針葉林的人從不懷疑。

違法盜獵成為這些在森林中苟活求生的人難以抗拒的選項,賴以維生到黑市盜賣之間的界線如此模糊,阿穆爾虎的命運也因此捲入了針葉林外人類欲望與醜陋鬥爭交織而成的世界。

然而,俄羅斯移民帶著「凝結在琥珀中的世界觀」來到此地,他們以上帝所賦予的權力和統治者的身分將老虎視為「四隻腳的土匪」,這些帶著家畜和武器而來的獵人,讓人與虎在森林中的主權、領地和食物發生了某種變化;蘇聯經濟改革後的災難性後果,更讓狀況名符其實地雪上加霜。違法盜獵成為這些在森林中苟活求生的人難以抗拒的選項,賴以維生到黑市盜賣之間的界線如此模糊,阿穆爾虎的命運也因此捲入了針葉林外人類欲望與醜陋鬥爭交織而成的世界。

「那隻老虎為什麼如此恨他?」是所有參與馬可夫事件的調查員共同的困惑。從馬可夫的鄰居和朋友片段又矛盾的證詞中,馬可夫究竟做過什麼只能透過猜測與拼湊。但這隻違反了攻擊模式的「默契」,最終走上不歸路的老虎,卻如此典型地代表了「充滿傷痛的後經濟改革時代」,牠死後的驗屍報告訴說了一個馬可夫與特拉許都不曾參與的過去:「牠的短暫生命裡已經出現過數十次步槍子彈和大、小鉛彈的射擊。馬可夫不是始作俑者,他只是最後一根稻草而已‧‧‧‧‧‧或許有人向牠射了鉛彈以後,牠就開始憎恨全世界。」

但是,在並不太遙遠的從前,人與大貓鄰居的關係,並不總像馬可夫與老虎事件中的劍拔弩張。至少在1960年代的喀拉哈里沙漠,當地的啵空布希曼人,在獅子搶走他們用毒箭射殺的獵物時,處理的方式竟然只是「沉著地走向獅子,告訴牠們該動物不是牠們的。」因為,「在獅子不受到獵捕的地區,牠們就不危險。」同樣的說法在針葉林中亦反覆出現。在彼此充分熟悉與理解的狀態下,他們共享同一片天空。只是人類單方面的毀約,讓劇情隨之逆轉。

後經濟改革時代的普列莫亞,比較多人在意的是老虎吃光了他們的狗或牛,但如同約翰.維揚所強調的,真正帶來改變的不是家畜,而是伴隨家畜而來的態度,喀拉哈里沙漠如是,北方叢林亦如是。跨越中俄邊界,老虎更已經淪落成家畜,號稱育種的哈爾濱老虎公園,將老虎圈養在園內供遊客拍照,只要肯花錢,就可以輕易買到虎骨酒。這是2008年的中國。

如今距離作者成書之時大約已六七年,然而狀況並沒有太大不同。遊客依然在網路上分享可以用不同的價格購買從活雞到活牛不等的動物,近距離欣賞老虎如何「成群」進行「獵食秀」;而隔壁園區瑟縮在零下三十度雪地上的,則是牠們原本應該生活在遙遠的喀拉哈里沙漠的貓科遠親。至於東北虎在馬戲團裡被虐待至死、幼虎在動物園被當成絨毛玩具和兒童合照……都是隨時可以搜尋到新聞的當代日常。這種美麗、神秘、優雅,如暗夜般靜默,卻又可以發出讓大地震動的怒吼,充滿智慧與力量的生物,不只被屠殺到所剩無幾,就連倖存者的樣貌,都被扭曲到讓人遺忘了曾經與應有的敬意。

在城市的法則中,我們看不見老虎,只因為我們不想看見,也早已不在乎是否看見。如同西伯利亞虎計畫的野外協調人約翰.古德里奇所言:「要讓老虎存在,我們就必須希望牠存在。」這句話言簡意賅地指向了老虎的命運,也指向了所有野生動物的命運。

老虎的足跡眼看即將永遠消失在雪地中,這一切還有挽回的可能嗎?書中引用了二十世紀初生物學家烏克斯庫爾(Jakob von Uexküll)的理論,他將德文的環境/世界(Umwelt)一詞進行獨特的詮釋,在百年後的今天仍然不失其睿智。烏克斯庫爾提出一種理解其他生物知覺經驗的框架,就是「在每個生物四周先吹起一個想像的肥皂泡,代表牠自己的世界,再填入只有牠自己才知道的知覺。」如果我們試著踏進其他生物的泡泡裡,就會發現牠們不同於我們過去所認知的樣貌。烏克斯庫爾強調每種生物主觀知覺體驗的差異,但在各自主體世界的泡泡之外,我們仍然共享同一個外在的客觀環境。例如狗和牠的女主人在逛街時熱切注意的對象想必不同,但他們過馬路時卻同樣需要小心。烏氏泡泡的概念提醒了我們,個別的經驗世界儘管如此不同,仍有著緊密交會的可能。

因此,這本書是一種召喚。是針葉林的召喚,也是人類失落與失傳記憶的召喚。在針葉林的法則中,我們看不見老虎,除非牠願意主動現身。但在城市的法則中,我們看不見老虎,只因為我們不想看見,也早已不在乎是否看見。如同西伯利亞虎計畫的野外協調人約翰.古德里奇所言:「要讓老虎存在,我們就必須希望牠存在。」這句話言簡意賅地指向了老虎的命運,也指向了所有野生動物的命運。我們需要更多人希望牠們存在,牠們才有可能繼續存在。否則最終剩下的,只有博物館中孤寂的標本軀殼,而不是映照在泰加馬圖什卡星空下,仍帶著微溫的,雪地上的足跡。

國立台灣師範大學教育心理與輔導系學士、國文學系碩、博士。長期關心動物議題,喜歡讀字甚過寫字的雜食性閱讀動物。著有《生命倫理的建構》、《當代台灣文學的家族書寫──以認同為中心的探討》。現任國立東華大學華文文學系副教授。

- 作者:約翰・維揚 (Joan Vaillant)

- 類別:報導文學

- 出版社:麥田

- 頁數:368頁

作者約翰・維揚介紹《復仇與求生:一隻老虎的反擊一場人類的生存戰爭》

影片譯文:

我的名字是約翰‧維揚( John Vaillant),是《復仇與求生:一隻老虎的反擊 一場人類的生存戰爭》的作者,這故事主要圍繞在三個角色,主角是一隻龐大的西伯利亞公虎(當地人稱阿穆爾虎),住在俄羅斯的森林裡,第二個角色是佛拉迪米爾‧馬可夫,一個未受雇的伐木工,第三個角色是一位野生動物騎警特拉許,他同時也是《老虎調查隊》的專案調查員。這隻特別的老虎,清楚記得那位傷害他的入侵者,並且決定要反撲報仇。這是故事裡其中一個最駭人的要素,因為這隻巨大的生物有環境上的絕對優勢,身處他最熟悉的地方:零下30度的寒冬、森林,不僅是這區域的統治者,也是方圓幾里內最兇狠的生物。一名盜獵者越線到他的地盤還傷害了他,而現在,這隻老虎盯上對方了,決意要復仇。

馬可夫很快就意識到自己犯了大錯,因為這隻老虎在被射傷後,就開始尾隨入侵者回小屋,系統性地仔細檢查物品,凡是聞到上面有馬可夫味道的物件都會被撕毀咬爛。老虎殺了馬可夫的獵犬,大肆襲擊小屋,外圍一圈一圈在雪地上的都是他的腳印痕,受傷的血紅掌就這麼印在屋門。彷彿史蒂芬金情結的恐怖氣氛凝結於此,只是這不是小說,是真實事件。這隻老虎就這樣在雪中,守候在屋前正門口,所以你可以感受到一隻近205公斤的老虎,白橘黑交錯的身影,非常令人難以忽視的龐大存在,坐定在大雪中,等著、等著,等這人類自投羅網。果不其然,馬可夫不久後現身了,老虎就在那兒等著他,接下來發生的事迅速又突然地結束。九零年代是《老虎調查隊》的全盛期,也是第三主角特拉許工作的地方,而現在特拉許想要抓到這隻老虎,避免牠再去殺害更多人類。這三者的關係像是一個圈套,隨這本書的劇情演進,三角關係越來越尖銳細緻,直到最後出現一場衝突大對決。